Ab und zu stossen wir auf ein Kunstwerk, das uns tiefgründig rührt. Man könnte meinen, das Bild spreche zu einem, es sage etwas. Ist das jedoch die richtige Metaphorik für den Bereich der bildenden Künste? In diesem Artikel argumentiere ich dagegen und stelle beiläufig einige Konzepte der Sprachphilosophie vor.

Toni Rasic, Philosophie

Design: Sonja Wiedmer, Gesellschafts- und Kommunikationswissenschaften

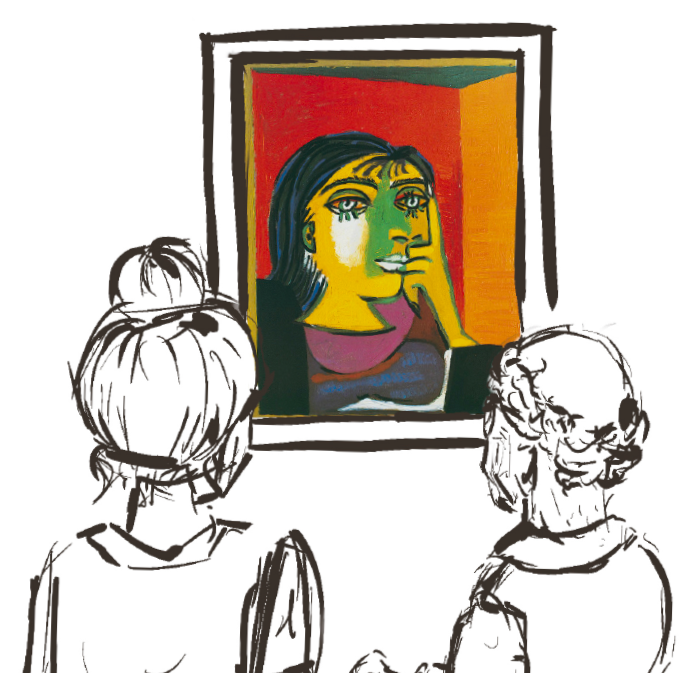

«Ein Bild sagt mehr als tausend Worte». So geht das berühmte Sprichwort. Oft wird es als Slogan für den Umgang mit bildender Kunst wahrgenommen. Es soll soviel bedeuten wie: «Bilder beschreiben einen gegebenen Sachverhalt viel detaillierter und deutlicher, als blosse Worte». Seine heutige Stellung im Zeitgeist hat der Spruch der Tatsache zu verdanken, dass er zahlreiche Male in diversen Werken der Popkultur reproduziert wurde. Denkt zum Beispiel an eine beliebige Folge eurer Lieblings – Zeichentrickserie, in der Charaktere in eine Kunstgalerie oder in ein Museum gehen. Dort fällt dieser Spruch bestimmt wenigstens einmal, meistens von einer Lehrfigur, die den Kindern den richtigen Umgang mit Kunst beibringen will. Auch Kunstlehrer*innen im echten Leben neigen dazu, dieses Sprichwort zu äussern, um die Überlegenheit ihres Fachs zu schildern. Zumindest haben es meine getan, und ich gehe stark davon aus, dass es auch eure getan haben.

Dieser Spruch, obwohl er kaum mehr als 100 Jahre alt ist, hat sich als Leitmotiv in der populären Kunstdeutung etabliert. Tatsächlich gibt es vor 1906 kaum Belege für seine Benutzung. Seine Urheberschaft ist auch umstritten. Wer genau es als Erstes geäussert hat, ist unklar. Interessanterweise fand er anfangs am meisten Verbreitung in der Werbebranche und nicht in der Kunsttheorie. Dort soll er so viel bedeutet haben wie «Bilder regen Konsumierende eher zum Kauf an als blosse Worte». Selber bin ich nicht von dem Spruch überzeugt. Das hat aber wenig mit seiner dubiosen Genese zu tun, sondern mehr mit seiner vermeintlichen Geltung. Der Haken liegt in der Formulierung «Ein Bild sagt…». Im Weiteren erläutere ich, wie Bilder eigentlich nichts sagen, welche Folgen dies für die Kunstdeutung hat und wie der Spruch eigentlich lauten sollte.

Sagen Bilder oder zeigen sie?

Wie schon angedeutet, sagen Bilder nichts – vielmehr zeigen sie. Sagen und Zeigen sind zwei ganz unterschiedliche Handlungen. Diese Unterscheidung geht zurück auf den österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein. Etwas sagen bedeutet in etwa soviel, wie einen Gedanken zu fassen und ihn sprachlich ausdrücken. Ein Nachrichtenbericht sagt zum Beispiel, dass es auf der Autobahn einen Unfall gab. Ein Gedanke wird somit sprachlich vermittelt. Dass Bilder nichts sprachlich ausdrücken, ist klar. Wenn sie etwas ausdrücken, geschieht dies anschaulich, das heisst etwas wird unserem optischen Sinn gezeigt. Ein Landschaftsgemälde zeigt eine gewisse Landschaft; ein Porträt zeigt ein Gesicht; ein romantisches Gemälde zeigt zum Beispiel eine Szene aus der griechischen Mythologie und so weiter. Gottfried Gabriel veranschaulicht den Unterschied zwischen Sagen und Zeigen am folgenden Beispiel: «Der Bericht von einem Ereignis, wie etwa einem Verkehrsunfall, kann einen Sachverhalt schildern, den der Betrachter eines Fotos der Unfallstelle übersieht. Umgekehrt kann das Foto einen Sachverhalt nachträglich entdecken lassen, der im Bericht nicht erwähnt ist.»

Bilder machen uns also mit einem Sachverhalt vertraut, ohne diesen prädikativ zu beschreiben. Es ist diese Eigenschaft von Bildern, die ihre Stärke ist. Sie müssen nicht den Umweg der Sprache begehen, um uns mit etwas vertraut zu machen. Sie präsentieren uns ihren Gegenstand direkt. Picassos ‘Guernica’ sagt nicht, der Krieg sei schrecklich – es zeigt vielmehr die Schrecken des Krieges. Es tut dies mit anschaulichen Mitteln, welche der Malerei zur Verfügung stehen, wie Komposition, Kontrast, Farbgestaltung, Symbolik und so weiter. Deshalb war es nicht ein Kriegsbericht, der Wellen geschlagen hat und zum Symbol des Spanischen Bürgerkrieges wurde, sondern eben das kubistische Gemälde.

Ein Beispiel

Wie hat ‘Guernica’ das geschafft? Gottlob Frege lehrt uns, dass nur Sätze dazu geeignet sind, Gedanken auszudrücken. Bilder können keine Gedanken ausdrücken. Sie können jedoch Gedanken suggerieren. Bilder, und insbesondere Zeichnungen, Gemälde und weitere Formen der bildenden Künste machen etwas mit uns. Etwas rührt sich tief in uns beim Betrachten eines ästhetisch wertvollen Kunstwerkes. Aktiviert werden sowohl Gedanken als auch Herz. Man betrachte das oben genannte Bild Picassos. Es ist farbenlos und trostlos. Auf der linken Seite trauert eine Mutter um ihr verstorbenes Kind, dass sie in den Armen hält. Ihre Gesichtszüge sind wie von Hoffnungslosigkeit und Trauer verzerrt. In der Mitte ist ein abgetrennter Arm, der ein gebrochenes Schwert fasst. Ganz rechts schreit eine Figur auf und hebt ihre Hände gen Himmel, als ob sie um Hilfe flehe, vielleicht sogar zu einer höheren Kraft. Jedes Detail werde ich hier nicht aufzählen, aber es sind solche und weitere Einzelheiten, die eine gewisse Stimmung erzeugen und zu einer gewissen Interpretation des Gesamtkunstwerks einladen. Die gequälten Figuren vermitteln diese Stimmung viel deutlicher als blosse Zahlen der Verstorbenen aus dem Bürgerkrieg es je hätten leisten können. Es ist nicht nur ein Bezug zu diesem spezifischen Krieg vorhanden, sondern zu einem Zustand der unsagbaren Hoffnungslosigkeit, die auf den Krieg folgt, und Teil der allgemeinen menschlichen Befindlichkeit ist. Das Gemälde sagt nicht, der Krieg sei ein Schrecken – es lässt uns selber zu dieser Konklusion kommen.

Eigenleistung ist gefordert

Diese Unterscheidung zwischen sprachlichem Sagen und anschaulichem Zeigen mag klein und unwesentlich erscheinen, und ich mag pedantisch wirken, da ich so auf ihr beharre. Tatsächlich aber ist sie von hoher Bedeutung für die Kunstdeutung. Sätze sind dazu geeignet, Gedanken auszudrücken. Wenn man ein Bild so betrachtet, als ob es einen Gedanken äussere, hat man nämlich ein Problem. Da stellt sich die Frage, welchen Gedanken es äussert. Ist meine Deutung des Bildes diejenige, die der Maler oder die Malerin ausdrücken wollte? Gibt es eine richtige Deutung? Im Kunstunterricht wird das Deuten von Bildern wie eine archäologische Tagung behandelt. Die Lehrperson fragt auch «was der Maler oder die Malerin mit einem Bild sagen wollte». Es gäbe einen Gedanken im Kern des Bildes, dass der Maler oder die Malerin fieserweise unter Metaphorik, Symbolik und anderen Stilmittelns vergraben hat. Es gelte daher, die Erde wegzuschaufeln und den Gedanken im Kern zu offenbaren. Da der Kunstunterricht für die meisten Leute mit der Schule endet, verharren sie auf diesem Kunstverständnis. Tatsächlich besteht aber kein notwendiger Zusammenhang zwischen den Gedanken, die ein Bild evoziert, und dem Bild selber. Somit lässt es sich erklären, warum Person A und Person B O’Keefes «Blue and Green Music» unterschiedlich deuten können, obwohl es sich bei beiden Interpretationen um dasselbe Gemälde handelt. Niemand von beiden liegt unbedingt falsch.

Ein Kunstwerk hat eine gewisse Offenheit gegenüber Interpretationen. Das bedeutet nicht, dass man alles Mögliche in ein Bild hineininterpretieren kann. Obwohl ein Kunstwerk vieles ausdrücken kann, drückt es nicht Beliebiges aus. Auf Gemälde in einer Galerie zu schauen und Bedeutungen ausfindig machen, ist nicht dasselbe wie auf Wolken in einer offenen Wiese schauen und beliebige Formen in ihnen sehen zu glauben. Vielmehr laden sie uns zu gewissen Deutungen ein. Wer in Guernica ein buntes Karussell mit fröhlichen Menschen sieht, könnte seine Deutung auf nichts im Bild stützen, da es zu einer solchen Deutung nicht einlädt. Ihr könnt also ruhig mehr Selbstvertrauen bei Bilddeutungen haben. Sofern ihr sie belegen könnt, ist eure Interpretation genauso viel wert wie die des Urhebers oder Urheberin, oder irgendeiner anderen Person. Bilder suggerieren bloss Gedanken. Denn Bilder sagen gar nichts. Der Spruch sollte daher wohl eher lauten: Ein Bild zeigt mehr, als tausend Worte sagen können.

Die in diesem Artikel ausgelegten Überlegungen zu Bildern entstammen aus einem Schnittbereich der Philosophie der Kunst und der Erkenntnisphilosophie. Falls Ihr euer Wissen in diesem Bereich vertiefen wollt, empfehle ich das achte Kapitel «Der Erkenntniswert der Kunst» im Buch Gottfried Gabriels «Erkenntnis», herausgegeben von De Gruyter in Berlin 2015. Das Beispiel vom Autounfall, sowie die Umformulierung des Sprichworts wurden direkt daraus übernommen.